本帖最后由 bristu 于 2016-3-12 11:52 编辑

/ C r3 @. Z# f4 f6 P8 r# Y

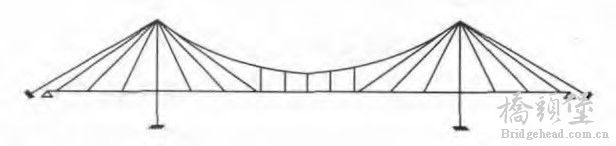

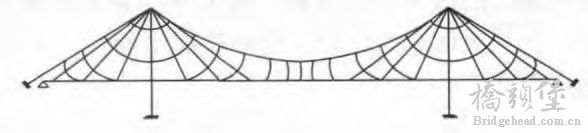

D( k- F( f, b国内外桥梁工程师们对于斜拉-悬索协作体系桥梁提出多种协作形式,具有代表性的有以下六种协作体系。 ( 1) 罗勃林体系 罗勃林体系是美国 桥梁设计大师约翰·埃·罗勃林于 1883 年提出的,该体系桥的主要特点是: 在悬索桥全桥均布吊杆,主跨和边跨布置斜拉索,是以悬索桥为主,斜拉索为辅的协作体系形式,如图 1 所示。该体系桥的代表作品是 1883 年设计建成的布鲁克林 ( Brookln) 桥。 ! A# n- g* _& z2 |* o6 a# ~

4 a& u) k* s* s) j" `9 _

4 a& u) k* s* s) j" `9 _ 图 1 罗勃林体系 ( 2) 狄辛格体系 1938 年,德国桥梁设计师狄辛格提出了新的悬索- 斜拉体系,即狄辛格体系。该体系的主要特点是索塔左右对称点布置稀索斜拉索,跨中布置吊杆; 狄辛格体系中斜拉索是独立的受力构件,这是该体系与罗勃林体系的最本质的区别。狄辛格体系桥梁如图 2 所示。针对该体系的应用,狄辛格提出的科隆-梅尔海姆桥方案。

8 ^8 M4 q: g# M

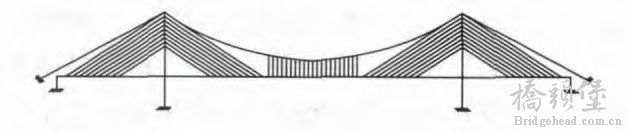

8 ^8 M4 q: g# M图 2 狄辛格体系 ( 3) 修正的狄辛格体系 20 世纪 90 年代初,现代桥梁专家、学者们将狄辛格体系中的斜拉体系部分采用密索形式,从而使结构有较好的连续性,该类斜拉- 悬索协作体系桥为修正的狄辛格体系,结构布置形式如图 3 所示。

& w$ X- q/ e5 O+ g* G; u5 Q& j, c y

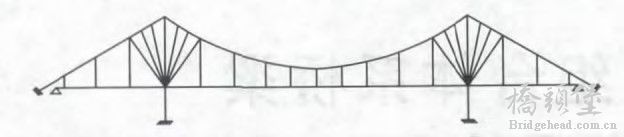

& w$ X- q/ e5 O+ g* G; u5 Q& j, c y图 3 修正的狄辛格体系 ( 4) 斯坦因曼形式 德国的斯坦因曼于 1953 年提出了斯坦因曼形式,该体系桥通过 “负拉索”,即从主缆向下到塔根的多根斜向拉索,增大主缆拉力。通过负拉索可以减小主缆受力后的变形,在一定程度上可以提高结构整体刚度,结构布置形式如图 4 所示。

8 ~; l2 j7 v1 E- d, s$ `

- G7 Q. o& {0 x" Q1 E

- G7 Q. o& {0 x" Q1 E图 4 斯坦因曼体系

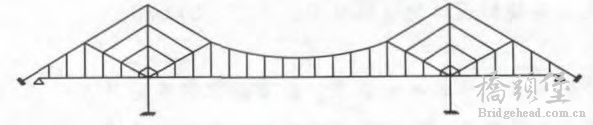

. s* D# c) Z5 M: V0 z# B3 R ( 5) 林同炎形式 林同炎国际咨询公司于 1984 年提出了另一种协作体系方案,该体系桥梁的特点是中跨跨中部分桥面由悬索体系来承担,将两个斜撑支撑在桥塔附近的桥面上。该体系桥梁通过增加刚性斜撑来提高桥梁结构的整体刚度,结构布置形式如图 5 所示。

9 R3 u- t. M5 n! t; t

9 R3 u- t. M5 n! t; t图 5 林同炎体系

$ X( M3 d, ^! {! D4 b ( 6) 吉姆辛形式丹麦著名桥梁专家吉姆辛提出将悬索部分与部分地锚式斜拉体系相结合,将一根背索锚入边跨锚旋,用很少的曲线形二次索代替大量吊杆,结构布置形式如图 6 所示。

P1 z H+ j7 o2 d* J图 6 吉姆辛体系/ v b+ b5 ~' g# y* g. X& T1 n

|