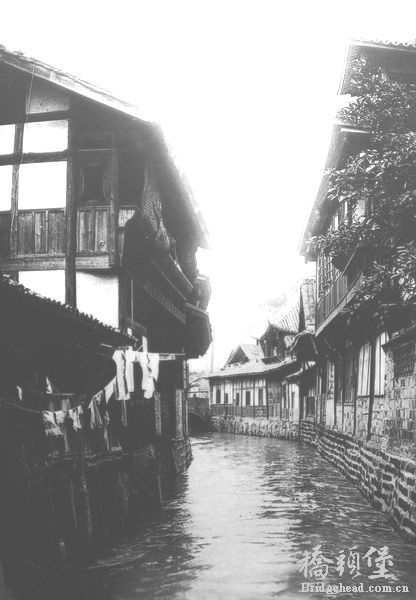

有2300多年历史的成都,过去曾有“长似江南好风景,画船往来碧波中”的水乡风貌。那时,河流横贯,沟渠众多,桥和水构成了老成都的一大景观。

有2300多年历史的成都,过去曾有“长似江南好风景,画船往来碧波中”的水乡风貌。那时,河流横贯,沟渠众多,桥和水构成了老成都的一大景观。

据《成都通览》载,清末时,全城有塘20余处,桥近200座,既有拱桥、也有平桥,还有不少廊桥。就原料来看,则石桥、木桥、竹桥、铁桥应有尽有。再看桥的名字,使人不免心向往之:卧龙桥,双凤桥,陆萧桥,莲花桥,赛锦桥,双灵桥,柳荫桥……它们诗意地横卧于水上,为成都这座流溢着书卷气的古城平添了几许风雅。

清末时成都城中还有水塘二十余处,那些残留的塘名使我们遐想。种过莲藕而闻名的上、中、下三个莲池和小淖坝,还有千秋池、龙堤池、天井池、柳池、白家塘、王家塘、墨池、方池、洗马池……

一座城市有十几条河道、两百座桥、二十余处水塘、几千株大榕树、上万棵垂柳和数不清的银杏,有舟船往来,有渔歌唱晚,有水中倩影,有鱼翔浅底,有鹅鸭戏水……这是我们梦中才有的城市。这不是梦,而是成都实实在在的风景,现在只留存于梦境,使人多么痛心。

著名桥梁专家茅以升说,桥是“形成中国文化史上的里程碑”的特殊建筑。无论古桥还是新桥,它们并非外表冷漠、毫无生气的建筑物,它们是成都灿烂文明的见证。

成都东南面的金河

成都城里的河大多为人工河。当时开凿人工河的目的,是为了运输、消防以及洗濯之用。

成都城里的河大多为人工河。当时开凿人工河的目的,是为了运输、消防以及洗濯之用。

金河是其中之一(1971年以后不复存在)。金河自摸底河发端,流过现成都军区后勤部门口、人民公园,经西御街、东御街、盐市口,穿过卧龙桥街、青石桥街,经东门,最后流入府河。

就是这条河,串起了锦江桥、古卧龙桥、青石桥、拱背桥等共24座桥。古卧龙桥形似卧龙,拱背桥则好像弯弓……二十四桥造型各异,各有特色。桥上,行人、轿子、鸡公车、黄包车川流不息;桥下,河岸杨柳依依———好一幅悠闲水乡图。

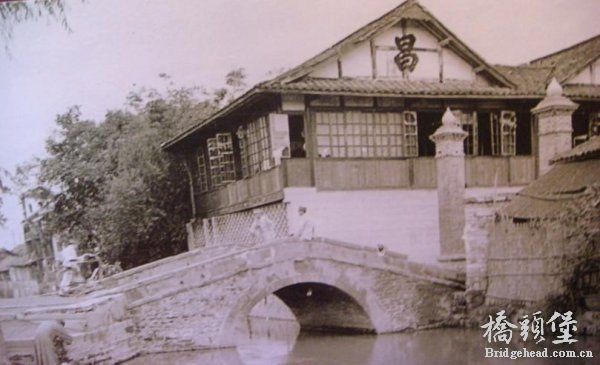

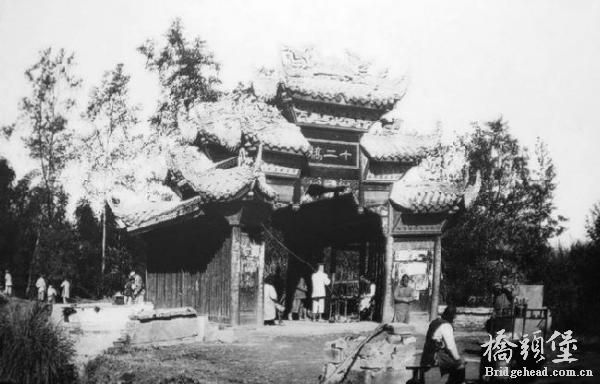

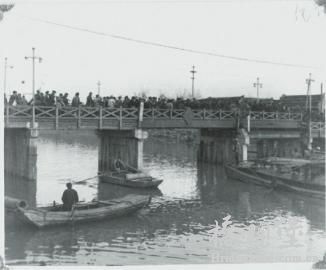

100年前,十二桥就正对着成都的西城门。现在这座桥早已不是这个样子

虽然金河上有二十四桥,但却称为“十二桥”。据考证,因当时扬州有“二十四桥”(杜牧诗“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”),而成都人谦虚,说自己只及扬州风月一半,便称为“十二桥”。目前,这二十四桥中,除了人民公园内尚存两、三座外,其余的都不复存在,或者只徒剩地名而已。

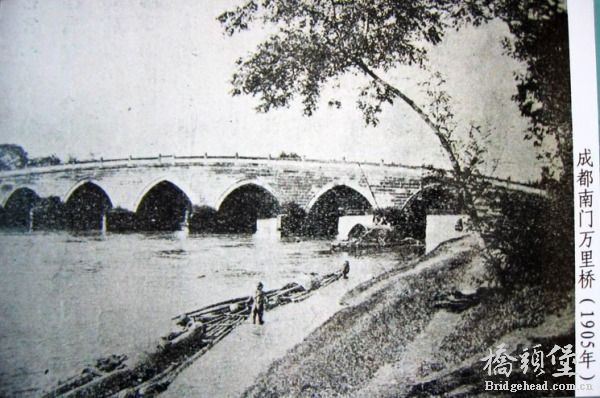

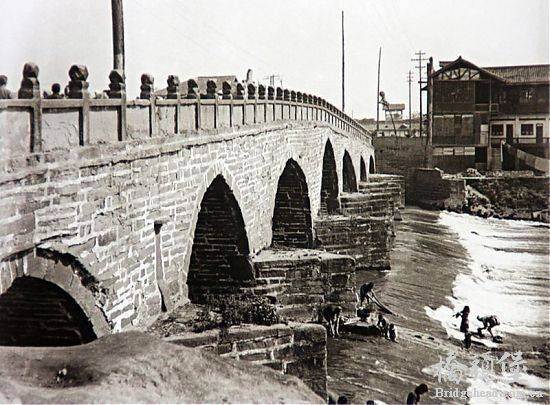

万里桥 1905年

民国时期,四川成都,锦江万里桥下洗苎麻的百姓

当年李冰修都江堰,把内江两大支流郫江、检江导于成都之下,二江之上修建了七座桥,上应北斗七星,统称七星桥。万里桥就是七星之首的长星桥,又称笃泉桥。万里桥可谓成都桥梁中最著名的一座。三国时就有诸葛亮遣费神出使东吴饯之于桥头的典故。万里桥是送别之处,相当于长安的灞桥,许多文人骚客的离情别意都是在这里抒发的,有“万里桥边女校书”之称的女诗人薛涛曾在此住,更给这座桥蒙上了文学气息。杜诗有“万里桥西一草堂”,连草堂的方位都以万里桥来标示,可见万里桥之声名显赫。

威尔逊1908-08-24东门九眼桥

九眼桥在成都的桥梁中也占据重要一席。它因为有九个桥洞而得名。明万历二十一年年),此桥修建于府南河 两汇合处,其西为古合 江亭、回澜塔等名胜。九眼桥自古以来也建有水码头,也是送别之所。

成都东门码头。这是成都的锦江,曾经船来船往。但现在,已经看不到这些蓬船的影子了。

锦江。当时的锦江水可以泡茶,比井水还好。连茶馆也要标明“河水香茶”,以示没有用井水。

成都府南河之水来源于高原的雪山冰川,蜒奔腾数百公里,在都江堰宝瓶口被导入内江,才到达锦城。旧时的岷江水富含矿物和微量元素,水质软,甘洌,清亮,加上成都基本上没有工业,水质也就没有被污染。成都人自古以来喜欢泡茶馆,饮茶都有繁复的程序,从茶馆的竹椅木桌、烧茶的铜壶、饮茶的茶具,到茶叶的产地和生产时间等等,茶客们各自都有自己的道理,其中最为考究的是水。成者日时没有自来水,市民日常生活用水除了河水就是井水。井水不能泡茶,必须取河水煮沸。取河水也有讲究,要取河道中间的水,这种水最清澈。又必须在晴天取水,以免下过雨后水浑。取来要先澄清。隔夜水也不行。府南河水正好满足了这一需要,扇河水泡出的茶是真正的香茶。

河边洗衣的妇女和玩耍的儿童

1908年锦江边的望江楼

上世纪40年代的长星桥

成都桥梁的前世今生(上)

上世纪40年代的长星桥

成都桥梁的前世今生(上)

这是旧日的万里桥。

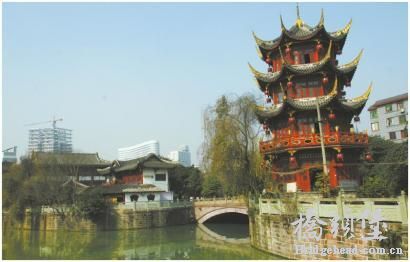

小九眼桥,是根据以前老九眼桥的模样修建的,两头的桥洞为河边人行道。

今天,桥的意义已不仅是供人渡河了,更是一道独有的地理文化风景。今天锦江上,依然卧着很多桥,这些桥静静地讲述成都的故事。而成都人的记忆中,也仿佛时时刻刻走在桥上。可以说,桥记录着成都的历史,见证着成都的变化,承载着成都的未来。

□自古以来,人们喜欢依水而居,有水的地方就有人,有人的水边就有桥。

□西南交通大学土木工程学院胡意涛、张亚男在成都与桥——漫谈成都桥梁文中写道,清末时,成都全城有塘20余处,桥近200座——九眼桥、万里桥、十二桥、平安桥、青石桥、半边桥、卧龙桥、玉带桥……既有拱桥,也有平桥,还有不少是廊桥;就原料来看,石桥、木桥等应有尽有。

□今天锦江上,依然卧着很多桥,这些桥静静地讲述成都的故事。而成都人的记忆中,也仿佛时时刻刻走在桥上。可以说,桥记录着成都的历史,见证着成都的变化,承载着成都的未来。

□城市的发展,人口的剧增,使成都那些无数小河上的古桥已徒存虚名。今天,桥的意义也不仅是供人渡河了,更是一道独有的地理文化风景。

九眼桥

【九眼桥】 桥是弯弓塔是箭

说到成都的桥,不能不提到九眼桥。四川作家王跃在他的成都百年百人一书中说:“九眼桥在成都的桥梁史上占据着极为重要的一席。它因为有九个桥洞而得名。北京的十七孔桥也是因为有十七个孔洞而得名的,这一现象在桥梁的命名中屡见不鲜。”

九眼桥古名宏济桥,又名镇江桥,始建于明万历二十一年(1593年)。“九眼桥系石栏杆、石桥面的大拱桥,长40宽3高3丈,桥下有9个拱形的桥洞,是九眼桥名字的来历。”刘祯贵说。关于九眼桥故事很多,刘祯贵说:“其中‘桥是弯弓塔是箭’较为出名。在古九眼桥南面不远有一座回澜塔,俗称白塔。回澜塔共七层,顶端有一个锡合金宝顶。每当阳光照射时,远远望去,九眼桥与白塔就像是一张巨型的弓搭着一支头带银镞的箭,煞是壮观。可惜1945年白塔在一场大火中被毁,只剩下一个塔基,从此‘桥是弯弓塔是箭’的奇景不复存在。”

上世纪五十年代前,九眼桥一带是热闹的水码头,要从水路出成都下重庆,都得从这里搭船启程。而从外地水路运来的货物,也得在这里上岸。九眼桥水码头在锦江南岸,每天天刚亮,密密麻麻的船就停泊在那里,一派繁忙景象。

1988年于九眼桥西侧新建交叉钢架水泥预制桥,从桥基点起算,长约120米,宽25米,桥北下端辟有汽车通道横贯东西,形成半立式交叉桥。1992年,因城市建设的需要,古九眼桥被拆除。九眼桥从建成到拆除的400年里,一直是成都的一处地标。在一些迁居海外、省外的老成都人的记忆中,九眼桥仍然是最为深刻的印象。不少影视镜头更是以九眼桥为背景代表成都的形象。

九眼桥自古建有水码头,也是古人送别之所。“当年郭沫若从家乡乐山沙湾到成都求学就是乘船而上,在九眼桥停靠的。历史上无数的江南才子上访长江之首的大城成都,并在西蜀采得文气,都是在九眼桥上岸的。”不过,今天的九眼桥今非昔比:名桥异地重建,早已失去了它的古意。

十二桥

取扬州“二十四桥”之半

成都的十二桥也很有名。著名民俗专家袁庭栋曾在“百姓讲座”上讲道,十二桥修建于1913—1915年间,当时建的是一座木桥。“这座桥之所以取名‘十二桥’,是因为这座桥周围的景色不错,有人提出‘取扬州24桥之半’。”数年后,木桥被改造成廊桥,到上世纪60年代,为了修132公路,廊桥改造为石墩桥。我们现在看到的十二桥,是修建蜀都大道时拓宽后的,已经不是原来的十二桥了。

四川作家蒲秀正在他的走进老成都书中透露,十二桥真正被人熟知,是因为解放前夕在十二桥附近牺牲的先烈:1949年12月,国民党特务将关押在成都将军衙门内的30多位共产党员、进步人士和爱国青年学生,杀害于通惠门外十二桥附近,史称“十二桥惨案”。

万里桥

【万里桥】 成都第一桥

有2050年悠久历史的万里桥,堪称“成都第一桥”,相传为李冰所建七桥之一的“长星桥”。1988年4月维修万里桥时,发现秦汉时期砌砖等文物,桥下基石还可见成排的木桩孔洞,证明万里桥的确始于秦汉时期,早期应为木石混合结构平桥。“对于万里桥这个名字的由来有两种说法。一说是蜀国大臣费祎出使吴国‘联孙抗曹’,诸葛亮送费祎到此桥,临别时诸葛亮一语双关地说:‘万里之行,请自此始’。另一说根据宋刘光祖在《万里桥记》中记述,相传三国时,东吴来使张温访蜀后,取水路回国,诸葛亮送他到此桥上,对张温说:‘此水下至扬州万里’。”刘祯贵解释道。

远眺万里码头,江水映衬着红灯,灯光随江波徐徐闪烁。唐朝诗人杜甫在绝句中“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”现在,站在万里桥已经看不到远处的西岭雪山。文化学者许蓉生在成都通史书中介绍:万里桥(今老南门桥)在唐代竟是“酒吧一条街”。民俗学加袁庭栋也曾透露,万里桥建桥的历史可追溯到李冰担任蜀守期间,万里桥便是他在公元前256年至公元前251年间修建的七桥之一。

万里桥一带景色秀丽,适宜居住,历史上很多文人都曾歌咏过万里桥。古时的万里桥江面宽阔,还是成都训练水军之处。宋淳熙四年(公元1177年)正月,宋孝宗下圣旨:“沿江诸军,岁再习水战。”时年五十三岁的陆游,观看了万里桥一带江上演练的情景,写下气势豪迈的《万里桥江上习射》:“坡陇如涛东北倾,胡床看射及春晴。”

由于南大街扩建的需要,原有的七孔石桥在1995年拆除,在原址修成了一座宽阔的混凝土大桥,2003年在大桥的上空又建成了一道更为雄伟的高架桥。后在南岸又修了一座现代化海洋巨轮建筑“万里号”,常听人“冲壳子”,说那是“泰坦尼克号搁浅到老南门了!”

洗面桥

刘备当年下马洗尘之地

成都作为三国蜀汉政权的政治中心,自然保留着很多三国的文化痕迹。比如洗面桥。作家杜九九讲述了这座桥的掌故:东汉建安二十四年冬,关羽大意失荆州败走麦城,在当阳被吴兵所害,身首异处。刘备只能将关羽的衣冠迎回成都,在城南建立衣冠庙表示纪念。每次刘备带人到衣冠庙祭拜都会在衣冠庙前的小河下马洗去脸上的风尘,以示对亡者的尊敬。洗面桥由此得名。这座不起眼的小桥正是因为沾染了刘备的帝王气息而变得生动鲜活起来。

青石桥

保路同志军从这进攻督院

盐市口的青石桥因系青石建成,保路运动中,同志军从这里出发进攻督院,当年的景象真是气吞山河。保路运动吹响了清王朝灭亡的进军号,有多少先烈从这座桥头走去就再也没有回来,但这座桥也早已有名而无实物。华阳国志还介绍,青石桥在宋代还是我国官方木版刻书的发祥、集散地,多以教科书为主,所出书籍运往西南广大地区,包含四川、云南、贵州三省等。

“今天当你从桂王桥走过,依次往西为梓潼桥、双庆桥、总江桥、状元桥、通顺桥以至于青石桥等,这些美好的桥都只是一些名字而不是桥影,桥都随排水沟渠的淤塞无影无踪了。人们只能发挥想像,以现当年胜景。”作家王跃感慨地说。

平安桥

见证旧成都的“清明上河”

御河上曾建有七座桥,其中最富传奇色彩的当属平安桥。今天的平安桥只剩名字不见桥迹,但当年却在城西外置闸门以防洪水,在东外建闸门以备水枯时蓄水,东闸门按时启闭,贷船次第出入,直达少城水关及旧皇城北面的后子门桥。御河在“文革”中才废弃,先建防空洞,后建地下商业街。当年御河沿河商肆繁盛,货物随处起卸,甚至在船头购物,市民十分方便,俨然一幅清明上河图的盛景。资深体育记者王浩告诉记者:“我4岁那年,带一小女孩在御河边玩耍,她不小心差点掉进河里。我回家后被老妈一顿痛揍。”

磨子桥

浮雕上漫出豆腐脑的香味

已故民俗作家冯水木曾经告诉我们,现在横跨一环路的磨子桥,也不是最初的磨子桥了。他告诉我们,磨子桥曾因桥有水磨而得名,当年刻在桥两边的石碾、石磨盘、石磨棒、卖豆花的挑担、热腾腾的豆浆缸等浮雕,栩栩如生,交替变换。桥侧刻有谚语:“磨子上睡觉——想转了”,“蚂蚁上磨盘——条条是道”等,无不诙谐幽默,充满了老成都的风趣调侃。“我小时候常去磨子桥看那些字画,它们点缀在桥的通身,字体泛着青绿的磨色,让我似乎嗅到豆子经磨盘碾过的清香豆腐脑,直流口水啊。”民俗摄影家刘明国这样描述。

成都桥梁的前世今生(下)

遇仙桥承载着美丽的传说。

70年代的北门大桥。

灯影里的安顺廊桥。

成都的古桥给了成都厚重的文化积淀。它们或已深埋地下,被人们逐渐遗忘;或只剩一个桥名,今人只当地名却早已不知桥的存在;或历经岁月沧桑,却依然挺立,桥面行人如织……桥成为城市里一种不可再生的资源,今天,加强对古桥的保护,任重而道远。

□桥是一座城市的标志,是城市的骨骼,也是兴衰的见证,更是发达的象征。□世界上的名都大城,许多都建在河海要地,因而每每以桥著称于世。金门大桥,伦敦塔桥、十七孔桥、武汉长江大桥……数不清的桥或以气势盖世,或以古风存名。□其实,在我们生活的城市,那些古桥与人们昨天和今天的生活,一直密不可分。

桥的眷念

依水兴桥

以桥命名的街道有几十条

成都,这座依水而兴的古老城市,与桥有密不可分的缘分。

成都为什么有这么多的桥呢?著名作家王跃经过多年考证和走访发现,成都地处一片水网地带之上,因而以桥多著称。水是成都的血脉,桥是成都的骨骼。成都以桥命名的街道就有四五十条之多,加上与水系有关联的街道名称竟有七八十条。成都没有水和桥就失去了灵气和骨性。许多老成都总觉得现代化的大都市缺少点什么味道,这就是缺少了水的润泽和桥的古韵。

成都自古以来被二江环绕,这就是府河和南河,还有从西向东横贯城中的金河,环流皇城的御河,以及摸底河、沙河、龙爪堰、干河、水碾河、肖家河、解玉溪……数不清的河在涌动,河岸垂柳,两岸架桥。成都人生活在岸边,在廊桥上贸易,在船头易货,在河岸边观景。

往昔成都

就是一座“桥梁博物馆”

王跃考证发现,唐代成都城内的解玉溪由城北向东南流经大慈寺西侧,水量很大。当年的府南河也是水量充沛的河流。都江堰引来的岷江之水除了灌溉之外主要用作城市用水,其中航运的功效很重要。有河就有桥,当年的成都可谓一座桥梁博物馆,各种功能和式样的桥梁横贯河流之上,有彩虹桥、磨子桥、孔桥、玉带桥、廊桥、索桥、木桥、弯弓桥等,单从桥名和桥型就可以引人遐想联翩。

今天,我的邻居钱本彤女士,对成都每座古桥每一时期的命运记忆犹新,退休后的她还是一个成都桥史研究家,图书馆成了她最常去的地方。“我查过清代的统计资料,清朝咸丰年间,成都城区有记载的桥就有210座。现在的城区内,河少了,桥也就渐渐少了。”她语调惆怅。

桥的故事

安顺廊桥

成都摄影爱好者的“窝子”

随着成都市府南河整治工程的竣工,2003年8月,在锦江的南河段上,新建了一座廊桥,仍以“安顺”命名,叫“安顺廊桥”。新桥是一座明清风格的三孔仿古石桥,桥上有装饰华丽的两层重檐屋顶,远远望去,犹如一艘巨大的楼船,横卧在锦江两岸间。

在新建的安顺廊桥南端石墙上,镌刻着马可·波罗横穿亚洲大陆的线路图。马可·波罗在《东方见闻录》中写道:“成都有许多大川深河发源于远处的高山上,河流从不同方向围绕并穿过这座城市,供给该城所需的水。这些河流有些宽达半英里,有些宽两百步,而且都很深。城内有一座大桥,横跨其中的一条大河,从桥的一端到另一端,两边各有一排大理石桥柱,支撑着桥顶。桥顶是木质的,装饰着红色的图案,上面还铺着瓦片。整个桥面上有许多别致的小屋和铺子,买卖众多的商品,其中有一个较大的建筑物是收税官的居所。所有经过这座桥的人都要缴纳一种通行税,据说大汉每天仅从这座桥上的收入就有一百金币。”那座河流从不同方向围绕并穿过城市,就是成都,而“两边各有一排大理石桥柱,支撑着桥顶”的桥,据学者考证,就是成都的安顺桥。

如果马可·波罗的著述和学者的考证可以成立的话,那么安顺廊桥的前生便可追溯到元朝。古代的安顺桥,原名“长虹桥”,跨南河。清乾隆九年(公元1744年),发大水将桥冲毁,四川按察使李如兰重修。三年后,华阳县令安洪德再次重修,其资金来源据说是安洪德捕获巨盗高某,“析其赃之无主者”。桥建成后,题额名为“安顺桥”。“桥上覆以屋顶,供神像祭祀,设摊市。”清嘉庆《华阳县志·津梁》载:安顺桥“长二十丈,宽一丈,木架为主,上覆以屋”。

人世沧桑,几经变迁。200余年过去了,安洪德所建之桥,仍未挡住锦江上特大洪水的冲击,在1947年夏天一场暴雨后,桥被冲毁,只留下几个突兀的石桥墩,为了通行便利,人们又在桥墩上架了木板,形成简易便民之桥。1980年在此基础上,一座钢筋水泥之桥落成。新桥不仅通行人,也可过汽车,但却无房屋覆盖,可惜好景不长,1981年7月14日锦江上一场大洪水暴发,轰的一声,又将桥冲毁了。同时还淹没了桥上的行人。桥又毁了,通行不便,廊桥无廊,也徒有其名。为了弥补这一缺憾,在府南河整治工程中,综合几次建桥经验,在原桥址下游200米处,新建了一座具有明清风格的三孔仿古石桥,仍命名为安顺廊桥。

2002年新建的安顺廊桥

有月光的晚上,家住龙江路的摄影师杨荣忠总喜欢带着他的佳能“无敌兔”相机和三脚架,去安顺廊桥拍摄夜景。在这里,他也常遇到不少扛着“长枪短炮”的拍客。“古色古香的安顺廊桥上,亭阁层叠繁复,在清波的流淌中回转倒影,衬托着两岸青翠的垂柳,和不远处的摩天建筑奇妙对比,产生出一种动人心魄的美。”杨老师描绘说。

1981年大洪水后搭建的安顺桥

西南交通大学胡意涛、张亚男在《漫谈成都桥梁》中介绍,安顺桥重修于清乾隆十一年,原名长虹桥。这里曾经是锦江上一处重要的水码头,上下船的旅客不少。解放后,只剩下一座石板桥,1981年被洪水冲毁后,在原地新建了一座混凝土大桥。2004年前后,为了开辟城市东面的旅游区,在合江亭下游新建了一座规模宏大的廊桥,名为安顺廊桥,就是沿袭老的安顺廊桥而来。

新南门大桥

当年为躲避日军空袭而建

吃过晚饭,家住致民路的李新军和他的老伴又来到新南门大桥遛狗散步。这里也是附近居民常光顾的地方。李新军说,“我在新南门大桥西头住了14年,每天推窗即见锦江美景,桥下白鹭来栖,锦鲤悠游,真安逸呀。”

锦江区档案馆负责人吴燕平考证过这座桥,他说,早先这里既没有桥,也没有路。1939年,为了城内的居民在躲避日本鬼子的空袭时便于出城(当时叫“跑警报”),临时在城墙上开了一个口子,增加了一个新城门,取名复兴门,在城门外的南河上新建的桥也就叫复兴桥。他说,以前人们为了方便,都把复兴门叫新南门,也就把复兴桥叫新南门桥。解放后,在原来的位置扩建了新南门大桥,1997年再次扩大重修。“直到今天,在一些成都地图上仍把这座桥称为复兴桥。”吴说。

送仙桥

有多少“神仙”可以回来?

33岁的外企主管白芷枫住在青羊上街,距送仙桥仅一公里,走路只需 10来分钟。每个周末,这位美女最大的快乐便是带着4岁的女儿来桥边逛逛,她指着桥上神仙的浮雕说,“乖乖,这个仙人就是张果老哦……”

我们现在看到的送仙桥,是1987年翻修后的模样,10余米长的横桥跨在小小的摸底河上,除了一些众神仙浮雕,难有特色。然而细数桥之初始,竟难以追溯其年代。只知道千余年过去了,几经修葺,拱桥变平桥,亘古不变的,唯有那送仙的传说。

相传农历二月十五是太上老君生日,每年青羊宫都要办庙会,“人要赶庙会,连神仙也要赶这庙会,”白芷枫这样告诉女儿,“每年这一天,神仙们总是东边来,西边走,所以人们就早上跑来东边迎,傍晚跑去西边送。于是,西边这座送仙桥就得了名,同时得名的,还有东边的遇仙桥和望仙桥。”