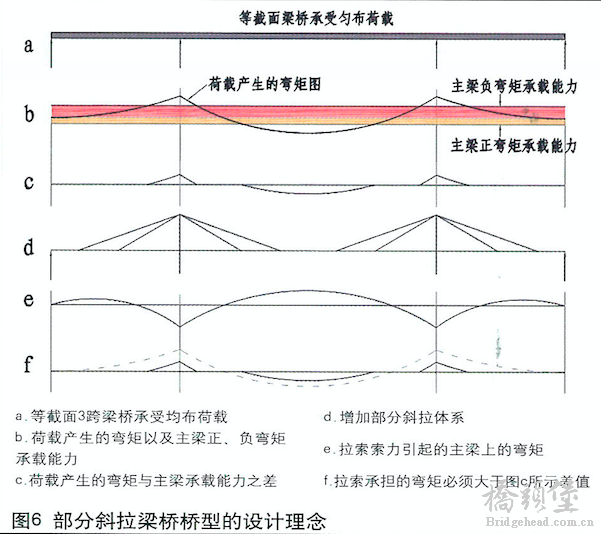

根据参考文献中介绍的部分斜拉梁桥的设计理念,当主梁本身有相当的承载能力时,主梁就可以作为结构的主要承载构建,超过主梁承载能力的荷载再由拉索补充。同时,由于拉索仅需承担主梁承载力不能承受的那一部分荷载,因此,对拉索承载力的要求也较低,索力的分配相对来说自由度也较大。

3 @% ]: G8 z k8 K( X( J4 i 图6所示为部分斜拉梁桥的基本设计思路。为了简化,假设荷载是一个均布荷载,

5 b5 z. d& R/ w# ]- 图6a 为一个承受匀布荷载的等截面三跨梁桥。

- 图6b所示为荷载产生的弯矩以及主梁抵抗正、负弯矩的能力。

- 由图6b可以看出,荷载产生的弯矩在部分区段超过了主梁的承载能力,图6c所示即为这部分承载能力差值。

- 为了抵抗这部分差值,增加索塔体系(图6d)来提供这一部分的承载力(图6e),则梁、索共同组成的结构体系即可提供足够的承载能力。6 w) u7 ]2 E, f- f( K* t5 X

) m0 H: U8 ~: Q7 p) M/ x3 P

0 K. e: _$ C- T9 e9 `) v" ]. x; P/ p

0 K. e: _$ C- T9 e9 `) v" ]. x; P/ p

拉索提供的抗弯承载能力只需承受主梁不能满足的那部分弯矩即可(图6f),因此,拉索布置及索力分配可有相当自由的组合,来简化拉索制作和施工工艺。例如,为使主梁施工简便,可选择所有拉索的垂直分力相同,这样梁上锚点的设计就可统一;同样,我们也可选择索力相同,这样拉索的设计及制造就会比较简单。在不同情况下也可以相当自由地选择其他不同的索力组合。

V2 Z( t' U& I

v. }( R4 f8 Y2 }7 _6 k重庆两江大桥设计方案构思

1 t" y% E3 S/ p, `( U% `- y

8 b" j. O" R2 ~. K- S0 ?

0 ~4 F# o0 o) }$ |2 N

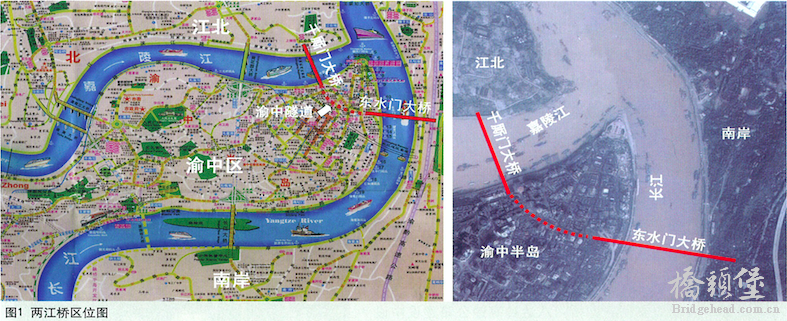

0 ~4 F# o0 o) }$ |2 N 重庆东水门长江大桥和千厮门嘉陵江大桥位于重庆渝中半岛顶端的朝天门两侧,合称“两江大桥”。为双层桥面结构,上行城市道路,下行轨道交通。大桥主梁采用正交异性桥面板钢桁梁结构,桥塔采用混凝土结构。因为两江大桥所处的地标性地理位置及其周边环境,本桥的景观艺术效果是方案设计的重点考虑要素。

4 C& f9 ?6 x( f, ]' j# K; q桥型选择6 J4 t. K6 S! f8 v6 `

东水门长江大桥和千厮门嘉陵江大桥的外形设计必须要满足艺术、景观、环境和技术标准等方面的要求。由于两江桥位于两江三区四岸交汇之地,因此,必须要和三区四岸不同的景观环境相融合。大桥与周边环境既要互为补充,又能独具特色。而且,两江四岸是重庆最重要的城市风景所在,大桥的建设不能阻碍周边各个区域的观景视野。 通航需求和当地的地质条件决定了大桥主跨,东水门长江大桥不小于445m,千厮门嘉陵江大桥不小于340m。千厮门大桥渝中区侧没有设置边跨的条件,主墩数量只能限制为一个。两桥桥跨的布置也是桥型选择的重要影响因素。

; o7 d. J. \; y$ E8 ` 因为下层轨道交通的净空以及维护设置要求,大桥主梁高度为13m,为了给轨道交通的乘客提供一个开阔的视野,同时增加桥梁本身的通透性,方案选择钢桁架作为主梁结构形式。 影响桥型选择还有一个因素:就在本桥位不远处,刚刚修建了两座大型拱桥:菜园坝长江大桥和朝天门长江大桥,因此,为了避免重复,拱桥不是一个合适的选择。因为景观的因素,常规斜拉桥的桥型也不适合。以千厮门大桥为例,一座340m主跨的单塔斜拉桥桥面以上塔高大约需要170m,再加上主梁到水面大约60m的高度,桥塔总高就达到了230m,几乎超过了周边所有的建筑物。更重要的是,常规斜拉桥需要太多拉索,会严重阻挡城市的视野。常规梁式桥不能满足本项目的跨度需求,也不能采用。

- P, i+ h$ p/ |

考虑到两江桥所在的位置及其与渝中半岛的关系,显然,两座大桥在外形上应该是相互一致的。因此,作为该设计联合体的技术总监,笔者构思了两个方案:一对相连的悬索桥方案和一对部分斜拉梁桥方案。这两种桥型桥塔都不高,拉索也较少,而且,设计风格简洁大气,对周边的景观影响也最小。最终,业主选择部分斜拉梁桥作为本桥的结构形式。以下是这两个方案的简介。

3 M. @& _: ~' p2 z6 q |' h& L

悬索桥方案, K K# K4 c4 x$ S3 f7 q: b" S1 f

本方案由两座主跨496m的独塔悬索桥组成。两座桥形式一致:边跨250m,双索面,桥面以上塔高100m。(图2)

2 P" _0 l, o. x8 a

3 f( T+ l' W F5 O: | ~8 {

/ i% g; b/ A* \0 w6 V/ _' p6 C* |

/ i% g; b/ A* \0 w6 V/ _' p6 C* |

渝中半岛岩石的整体性不好,除非做一个非常巨大的地锚,否则很难承受主缆的拉力。而且周边都是密集的高层建筑,大型的锚拉体系会危害周边高层建筑的基础,因此,对于两江桥来说,常规的地锚式悬索桥是很难实现的。 对于自锚式悬索桥的可行性我们也做了研究分析。不管自锚式悬索桥目前跨度的世界纪录是多少,496m主跨的自锚式悬索桥从技术上来说是可行的,但是,从经济上来说却是比较昂贵的。而且,在施工方面要先梁后索,这就必须在江内增设多个临时墩,一方面费用不菲,另一方面,在高水位季节,水上交通繁忙,水流速度高,临时墩受到船撞的危险性也很高。综合以上因素,自锚式悬索桥不适宜采用。

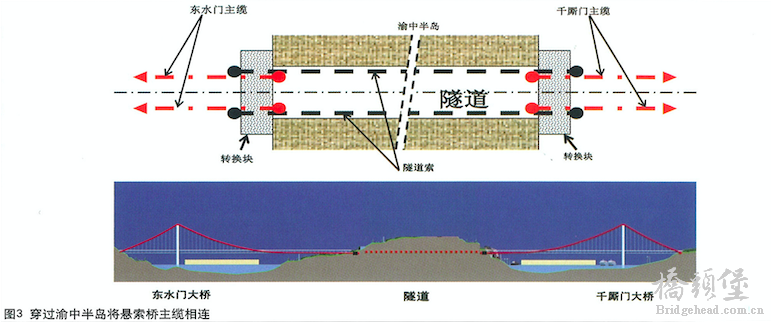

! Q" O8 K- c3 h2 U0 W3 s5 W* D 为了解决地锚式悬索桥锚碇的问题,我们提出了一个独特构思。

# Z/ I& [* j7 Q 连接两座大桥的轨道交通隧道沿渝中区几条主要街道下方布置。隧道长约600m。中间有一个车站。我们用一对和主缆相当的拉索(隧道索)沿着轻轨隧道下方,将两座大桥的主缆连接起来(图3)。隧道索与大桥主缆通过隧道两端设置的转换块实现转换,隧道索张拉力要比主缆的设计最大索力稍高一些。当主缆实际索力小于设计最大索力时,隧道索会对转换块产生一个朝向基岩方向的压力,使渝中半岛上的基岩在任何荷载下都不会产生拉力。该压力对基岩是有利的。隧道索通过独立的洞室放置于轻轨隧道断面的底部,既不会对轨道行车产生影响,又可与隧道断面同时施工,操作简便且造价节约。

* X5 b' r& m9 `0 r X7 v* w

1 q3 H" L! c q0 z* m

) G2 g3 l* Z8 ~9 S { k

) G2 g3 l* Z8 ~9 S { k

从美学角度看,两座并立的悬索桥相映成景,协调统一。大桥结构通透,造型大气简洁,与周边环境有机融合一体。

4 q+ d0 t% [, S. Q% Y部分斜拉梁桥方案5 q) p' g; c% p! o! ]9 [& |6 N a! i

相对悬索桥来说,一座跨度相当的传统斜拉桥的塔高大约是悬索桥塔高的两倍。我们仍以千厮门大桥为例, 340m的主跨要求桥面以上塔高大约为170m。这样高的桥塔很难和周边环境相适应。更重要的是,传统斜拉桥有太多的拉索,会严重阻挡江面的视野。因此,传统斜拉桥对于本项目来说并不适用。为了满足所有的技术需求和景观期望,我们选择了一对部分斜拉梁桥作为推荐方案。

' n& [: A3 B4 B2 _) O. v* w

2 |3 v- K# i9 F+ Y& H

, l5 \5 e: U- o3 u$ Y" |/ g

, l5 \5 e: U- o3 u$ Y" |/ g

部分斜拉梁桥是索辅梁桥[1]的一种。其理念已经成功运用于中国多座中等跨度桥梁中,其中最典型的是沈阳三好桥。虽然两江桥的跨度与之相比较要大得多,但主梁高度也增至13m,大桥的高跨比与已建的几座中等跨度的部分斜拉梁桥很接近。

; {/ C: f- J' ]) F4 o% R假设主梁高度是13m,东水门大桥主跨最小可至445m,高跨比为445/13=34,千厮门大桥主跨最小可至340m,高跨比为340/13=26,这样的高跨比都在部分斜拉梁桥的经济高跨比范围内。

# {9 H& P2 t! N+ S5 b: y

( X/ a& d5 ?- p' b) e9 g

$ D' a" D& I8 f( ]. v( E9 r

$ D' a" D& I8 f( ]. v( E9 r

- j2 a0 s! |/ g( p2 [, p 东水门长江大桥有两个桥塔,千厮门嘉陵江大桥有一个桥塔,三座桥塔桥面以上高度都是大约100m。所有拉索都是单索面布置,连接于主梁上桥面中间位置。两片主桁与上下桥面构成一个扭转强度很高的箱梁,可以承受很大的偏心荷载。所以,单索面的选择就很合理。我们在上桥面中间增加了一条箱形的纵梁。拉索的索力先传到这道纵梁上,索的水平分力由纵梁传到桥面板。垂直分力则从纵梁经过两道加大的横梁传递到两侧的主桁架。主梁上桥面板为正交异性板钢桥面,面板厚不小于16mm。为保证焊接的质量,纵肋都是板肋。上横梁高度最高可达2.2m。下桥面共有4道纵梁分别位于4根轨道下方,下横梁高1.6m,下桥面板为带板肋的正交异性桥面板,也是轨道行车平面。

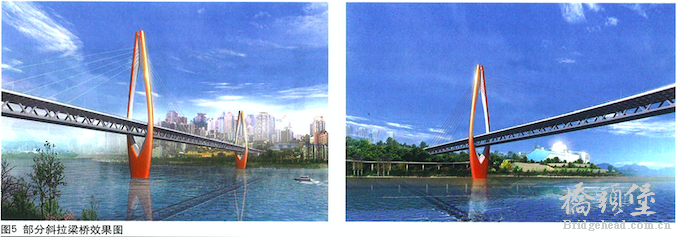

* ]% O) Q, f$ `" o) r% E9 _+ `6 D 业主期望两江大桥能够成为重庆市的标志性建筑,桥塔的造型尤为重要。对于拉索拉于主梁中间位置的单索面斜拉桥,桥塔通常采用钻石型桥塔或倒Y型桥塔。但是这两种形式的桥塔外形都过于普通,不能够满足业主对两江桥的标志性景观的期望。经过大量的研究比选工作,我们最终提供了如图5所示的特色鲜明、标志性显著的桥塔形式。而且,这个造型在设计上已经充分地考虑了施工的要求。塔下部的横截面其实是两个半圆和一个长方形的组合。这两个半圆的半径从塔底一直到塔顶都是不变的。所以,只用一套模板就可以从底部一直工作到塔顶。

2 n, |' r' F& G f: R) n 本方案最终被选为两江桥实施方案。在初设过程中,经过不同单位的协调和论证,

! j( C, f& O0 x9 x! L) b( F8 t' o, w9 X: y1 z& Y# h- _' x

) \" O4 I+ V; }4 X

- 东水门大桥的跨度布置定为:222.5+445.0+190.5=858.0m;

- 千厮门大桥的跨度布置定为:88.0+312.0+240.0+80.0=720.0m。

4 H+ m' h) D6 I% J( S) {& ]

对于两江桥来说,由于下层桥面轨道交通限界的要求,主桁的高度采用13m。13m高的主桁本身就具有较大的承载能力,因此采用部分斜拉梁桥的桥型是非常适宜的。部分斜拉梁桥能够充分发挥主梁以及拉索的承载能力,对于两江桥来说是一个经济的选择。而且,单索面的布置使得大桥更为通透,也更好地满足了大桥所在地的美学要求。两江大桥现在已经通车,这是两座桥最初的设计理念,实施中细节有一定的修改。

- y& `: e( y- H2 x: ^- o2 T0 ^

; n: o$ g4 F1 W2 \ j0 l2 [8 V